2025年10月,连续两周,我校高一、高二英语备课组联合开设阅读研究课,围绕“主题意义探究”与“学用一体”新课标要求,深耕阅读课堂主题化、学案精细化——以艺术、友谊语境贯通“读—思—写”,可视化思维,支架化输出,落地“教—学—评”一致,充分彰显“以学生为中心”的课堂新样态。

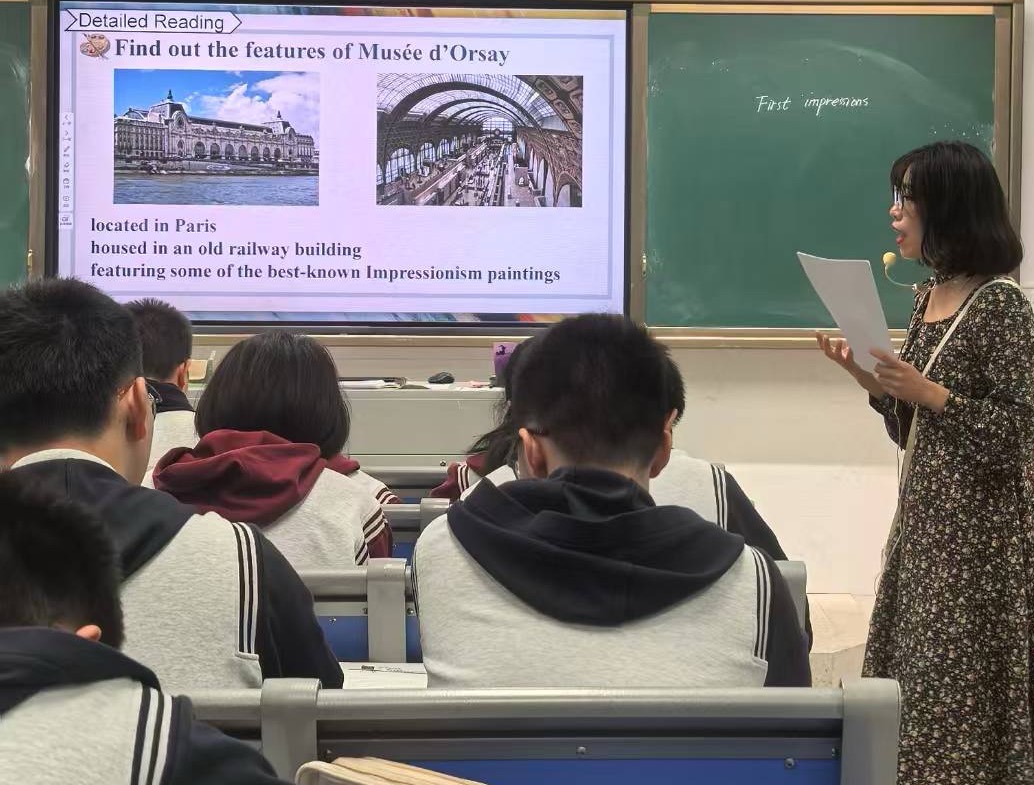

高二年级贾晨老师根据选择性必修一第三单元的Reading第一课时First impressions文本,以“绘画艺术”为主题,呈现了一节结构严谨、富有深度的第一课时阅读课。课堂从引导学生解读游记标题、预测内容入手,迅速激活学生的求知欲。在初步把握文章主旨后,学生通过完成层次分明的阅读任务,逐步梳理出奥赛博物馆的历史背景与艺术定位,并深入分析了莫奈、雷诺阿等印象派大师的创作特点。贾老师特别引导学生从题材选取、色彩运用与笔触技法等专业角度,归纳印象派绘画的共性及其对后世艺术的深远影响。在充分的输入与内化基础上,课堂最终落脚于一项融合艺术欣赏与语言运用的写作任务——学生需要以邮件形式向友人详细介绍一幅运用印象派手法创作的画作。贾老师为学生搭建了清晰的内容框架与丰富的表达资源,确保学生能够整合课堂所学,自信并流畅地完成书面表达,实现了从审美认知到语言输出的有效迁移。

在评课讨论环节中,高一高二备课组的老师们都各抒己见,不同角度指出了亮点和需改进之处。最后,专家葛敏老师总结评价了这节阅读课,认为其突出亮点在于学案的精细化设计,成功将“以学生为中心”理念转化为具体教学实践。葛老师指出,该学案作为引导学生深度探究的“思维地图”,持续驱动学生进行信息处理与系统梳理。学生在动笔实践中深化理解,有效提升了阅读深度与思维品质。葛老师特别强调,学案为实现从输入到输出的转化搭建了关键桥梁。写作环节配备的思维导图与分类语料库,为学生构建了清晰的内容框架与表达支撑。她总结认为,本节课充分体现了学案在高效课堂中的核心价值——使学习过程可视化、思维活动外显化,确保每位学生动手动脑、学有所得,为实现“教—学—评”一致性提供了优秀范例。

第二节研讨课的内容是必修一第三单元Getting along with others的Reading第二课时,由高一年级张曦老师执教,旨在探索阅读课第二课时的高效课堂路径。张老师的课堂从基于课文的概要填空为导入,引导学生在关于友情的语境中回顾并内化分类核心词块。接着,张曦老师设置了完成语篇填空的任务,以让学生在语境中熟练运用所学词块。随后,课堂进入深度探讨环节,张曦老师创设“友谊诊所”的情境,组织学生分组讨论高中生友谊破裂的多种原因及维系秘诀,为最终的写作搭建内容和语言支架。最后,落脚于综合写作输出,学生以Amy的身份撰写一封给Jenny的回信。张老师提供了清晰的写作要点、句型支持和分类语料库,确保学生“有词可用、有句可仿、有思路可循”,从而高效、高质量地完成书面输出任务。通过本课学习,学生不仅能扎实掌握与友谊主题相关的语言知识,更能提升解决实际问题的能力和人际交往的智慧,实现语言学习与育人目标的统一。

课后,高一年级周琳老师进行点评。周老师对于本节课贯穿主题语境的设计表示肯定,也对写作任务设计应更加贴近新高考题型提出建议。高三年部倪仁宗副主任赞赏本堂课围绕“语境、语篇、语用”的精心设计,并提出教学评一体化的提升建议。指导专家葛敏老师提出三点建议:第一,所有语言训练设计必须围绕主题展开。只有主题引领下,语言知识才能摆脱机械记忆,成为表达观点、解决问题的有意义的交际行为。第二,设计有情境的的结构化活动,整个设计需从词到句,从句到篇,环环相扣,才能体现语言能力螺旋式上升的过程。第三,设计读写结合的课堂,以培养学生的综合语言运用能力。教师需引导学生将阅读中获取的知识、形成的思辨和内化的语言,结构化地转化为书面表达,实现情感沟通,才能培养学生的逻辑思维、批判性思维和情感表达能力,从而实现语言能力与思维品质的协同发展。

聚力精耕,研思共生。本次英语组教研以“主题化阅读·精细化学案”为锚点,两节展示课贯通“艺术”“友谊”两个语境,把新课标“主题意义探究”“学用一体”要求转化为读思写融合的课堂实践;专家高位引领,为学案可视化、思维外显化、输出支架化指明操作路径。英语教研组将持续深耕常态化集体备课,集智共享,引导学生在真实语境中深度加工语言,扎实落地英语学科核心素养。

作者,贾晨,张曦,校对:鲁娇安,审阅:万小美

版权所有:南京市江宁高级中学 Copyright © 1999-2017 ALL Rights Reserved

信息发布:校务办公室 技术支持:信息中心 储老师